| site search by freefind | advanced |

Pendant les quatre années de guerre, la vie quotidienne des rebecquois se déroule au fil des événements. La présence permanente de l’envahisseur et la crainte d’être appréhendé par l’occupant incite les habitants à la plus extrême prudence. Les ordres de réquisitions de tout ce qui peut servir aux Allemands pleuvent chaque jour. D’emblée, une fois installés dans nos régions, ils confisquent les chevaux, les harnais, les carrioles. Les matelas de laine, le drap, sont sujets aux mêmes mesures. Le fil de fer barbelé est saisi partout. Il faudra des kilomètres de ce produit pour la défense des différents fronts de combat. Les métaux non ferreux eux aussi conviennent en vue d’être transformés en munitions et autre matériel de guerre. La débrouille devient très vite le seul moyen d’assurer la subsistance des familles.

Ceux qui possèdent un jardin ou un champ y passent le temps qu’il faut pour le cultiver et pour le garder. De nombreux pilleurs parcourent les campagnes à la maraude et bien des fermiers voient leurs cultures volées. Il arrive que cela soit l’armée allemande qui réquisitionne l’entièreté des récoltes. Le bétail subit le même sort et il est bien rare que l’on récupère une vache ou un mouton subtilisé. De nombreux fermiers sont battus pas les pilleurs qui n’hésitent pas à en venir aux mains ou à se servir d’armes pour réussir leurs coups.

La garde rurale est renforcée et des tours de garde sont organisés afin d’éviter ces rapines continuelles. Il faut aussi préciser qu’un fermier est dans l’obligation de déclarer le nombre d’hectares qu’il destine aux pommes de terre ou au froment. La déclaration de récolte sera au prorata des terres déclarées au moment de l’ensemencement, et gare à vous s’il y a une trop grande différence. Les peines encourues vont de la forte amende jusqu’à la prison ou la déportation vers l’Allemagne.

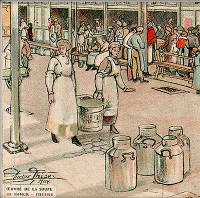

Les longues files de gens venant chercher de quoi survivre (ici, à Tubize en 1918) (Photo: Rewisbique)

Des escarmouches viennent émailler le cours des jours. Le 24 septembre 1914, des soldats belges issus d’un bataillon de carabiniers cyclistes en repli vers l’ouest avaient la mission de faire sauter le pont du chemin de fer à Hennuyères avant de poursuivre leur route. Le minage était presque terminé lorsqu’arrive un train de militaires allemands. L’un des Belges vise le machiniste. La détonation suffit à faire réagir l’ennemi : les Prussiens sautent du train à la poursuite des saboteurs qui canardent d’un feu nourri les Allemands. Très vite submergés par le nombre d’assaillants, ils décampent à toutes jambes, abandonnant leurs vélos et se défaisant en courant de leurs vêtements militaires. Plusieurs atteignent le village de Quenast et se réfugient chez les habitants, le temps que la chasse à l’homme se termine. Ils reçoivent des habits civils ainsi qu’un peu de nourriture et repartent. De cet accrochage, il est à déplorer un mort, un soldat belge a été tué, quant à l’officier qui commandait le peloton il est atteint d’une balle dans l’épaule. Les Allemands l’emmèneront à Braine-le-Comte le lendemain pour être soigné. Dès que les belges ont disparu, les représailles sont directement organisées.

Le fermier Langendries voit sa ferme incendiée avant d’être abattu alors qu’il prenait la fuite. Le lendemain, Monsieur Hankar-Urban, Bourgmestre de Quenast se rend sur les lieux du combat, accompagné de volontaires afin de récupérer les éventuels blessés. Il est immédiatement arrêté et incarcéré à Braine-le-Comte. Il sera remis en liberté quelques jours plus tard. Cet homme aura encore plusieurs fois affaire avec l’occupant.

Les sections locales du Comité Provincial de Secours organisèrent les potagers dont les légumes alimentèrent la soupe populaire. Ici, les champs à Tubize.

Le 26 décembre 1917, il fut, avec Jules Derrider, échevin de Rebecq, convoqué à la kommandantur de Tubize afin d’y être interrogé quant au refus que les deux mandataires avaient signifié lorsqu’ils reçurent l’ordre de l’autorité allemande de désigner des hommes en vue du démontage des installations de la carrière de Quenast et du chargement des matériaux sur des trains vers l’Allemagne. Ils furent sommés trois fois d’obéir aux ordres que l’officier leur donnait : ils refusèrent à chaque fois arguant le fait que cet acte allait à l’encontre de leurs droits et de leur conscience. Le lieutenant les menaça de prison et d’astreintes financières mais nos deux représentants résistèrent. Il semble que l’affaire s’arrêta là, car le matériel ne fut pas démonté et les activités de la carrière purent se poursuivre par la suite. La punition que durent subir les rebecquois et les quenastois fut un couvre-feu imposé de 18 heures à 6 heures pendant 6 semaines.

Si les villageois s’organisent pour assurer l’approvisionnement en nourriture, discrètement ils font acte de résistance. Régulièrement, les ouvriers des carrières de Quenast arrêtent le travail. Le 7 septembre 1916, ils vont même jusqu’à refuser de retourner sur le lieu de leur travail et cachent les outils. Les promesses de meilleurs salaires, les menaces comminatoires n’y feront rien. L’autorité occupante se voit dans l’obligation de faire venir des travailleurs flamands de la région de Lembeek. Les réfractaires se voient chassés de chez eux et il est question de les déporter en Allemagne s’ils ne reprennent pas leur ouvrage immédiatement. La menace est sérieuse et quasiment tous reviennent au travail.

A partir de la fin de l’année 1916, la vie est aussi rythmée par les départs en déportation et la venue des réfugiés français qui reçoivent tout ce que les villageois peuvent donner en pensant à leurs proches qui subissent en Allemagne un exil aussi pénible que celui que vivent ces malheureux Français. En février 1917, la distribution de la soupe populaire s’organise. Il est grand temps, car les maigres réserves alimentaires sont épuisées. L’inondation catastrophique de décembre a tout détruit et la famine règne.

L’équipe de la « Soupe Populaire » de Rebecq

Même les gens ayant des biens ne peuvent aider les plus démunis car ils ont à héberger les officiers et soldats allemands qui n’hésitent pas à confisquer ce qui les intéressent et à prendre pour leur usage personnel les réserves de leurs hôtes qui sont obligés de se réfugier dans les recoins de leur habitation alors que la soldatesque occupe sans vergognes les pièces de vie. Chez le brasseur Jules Lefèbvre, un officier a même installé un mess dans le salon de la maison. Ces sauvages n’hésitent même pas au cours de leurs beuveries à uriner contre les murs.

Quant à la brasserie proprement dite, ils y récupèrent tout ce qui est en cuivre et l’envoient à Bruxelles. Ce cuivre partira pour l’Allemagne. Ils remisent dans la cour et dans les locaux de l’entreprise les charrois et l’armement de la troupe.

Les écoles sont souvent fermées. Soit pour cause de combat, soit qu’elles servent de lazarets pour les nombreux blessés allemands ramenés à l’arrière des fronts. En juillet 1917, mauvaise nouvelle : on constate qu’il n’y aura pas de récolte. Les mois d’avril, de mai et de juin ont été extrêmement froids et le soleil a fait défaut pendant toute cette période empêchant les cultures de croître normalement. Et comme pour donner un coup de grâce aux quelques espoirs qu’ont les agriculteurs, le mois de juillet connaît une canicule telle que ce qui avait péniblement poussé est brûlé sur les champs.

La fameuse soupe fut aussi distribuée aux enfants des écoles lorsque celles-ci n’étaient pas fermées. Cette opération permit de nourrir des milliers de jeunes enfants. (Ici à Tubize)

Les prix prennent aussi des proportions jamais égalées : le sucre passe en 1918 de 4,5 francs à 20 francs le kilo, les pommes de terre de 100 à 1.000 francs la tonne. Toutes les denrées vitales subissent une hausse de prix analogue. Pour avoir du charbon, il faut se rendre dans les régions minières et payer à prix d’or un charbon de piètre qualité. Et de plus risquer de se le faire voler lors du retour…

Les carences en protéines engendrent des maladies de tous genres. Des épidémies de dysenterie sévissent régulièrement. Les médicaments sont hors de prix quand on en trouve, les pharmaciens ne savent plus préparer les potions et autres remèdes car ils manquent des produits de base.

Tous ces malheurs s’abattent les uns après les autres sur une population qui, en temps normal, ne roule pas sur l’or. C’est donc un peuple entier sur les genoux qui voir arriver les Alliés fin de l’année 1918. Le recul de l’envahisseur et l’avance des troupes libératrices sont salués avec une joie inexprimable par ceux qui ont tant souffert.

Le fameux biscuit scolaire