Vers le mois de juin, cette année, je reçois une lettre émanant de Palm Beach, Floride, USA. En ouvrant l’enveloppe, je me demande qui peut bien m’écrire de là-bas. Il s’agit d’une dame qui souhaite montrer à ses enfants et petits-enfants les lieux qu’elle a fréquenté pendant sa jeunesse, et en particulier pendant la guerre 1940-1945; elle a signé: « Jeannette Nadle ». Elle précise qu’elle est venue quelques temps à Rebecq, en 1944; elle a logé au château Rowart. Elle souhaite que je la guide, lors de ce voyage prévu pour septembre 2016, elle craint ne pas reconnaître les lieux.

Je lui réponds que c’est avec plaisir que je l’accueillerai, mais lui demande également des précisions concernant sa présence à Rebecq, en 1944. Nous échangeons alors des courriers et je commence à en apprendre de plus en plus au sujet de Jeannette Nadle. Son extraordinaire histoire, dont je vous livre le témoignage ci-après, est celle d’une adolescente qui a vécu quelques mois auprès de Mme Jeanne Rowart, la propriétaire du fameux château situé en haut du Maugras, et dont il de ne reste plus qu’une partie de la bâtisse. En lisant ses courriers, je me rends compte que Jeannette a vécu un moment important de l’histoire du village de Rebecq: sa libération, le 4 septembre 1944.

Un jour, je rends visite à mon amie Maryse Caliman, née Kestemont.. Je lui parle de Jeannette Nadle et du courrier qu’elle m’a envoyé. Maryse me dit, après m’avoir écouté dire tout ce que ma correspondante m’a confié, qu’elle connaît Jeannette! - « J’allais de temps en temps au château Rowart en vélo, apporter à Mme Rowart du courrier ou du matériel que ma mère lui envoyait. Un jour, je découvre une fille de mon âge qui y loge. Nous faisons connaissance et devenons amies », dit-elle.

Je sais ce qu’il me reste à faire: je vais organiser des retrouvailles! Septante-deux ans après, ce n’est pas banal…

Après que Jeannette ait confirmé à quelle date elle compte venir à Rebecq, j’invite Maryse à se joindre à moi pour accueillir nos hôtes d’Amérique. J’ai aussi dit à Jeannette que je l’attends avec sa famille chez moi pour un repas, au cours duquel, nous aurons l’occasion de parler de son histoire. Je ne lui dis pas que Maryse sera présente.

Le samedi 24 septembre, il fait beau et bon. C’est la seule journée du mois où nous pouvons nous permettre de passer un moment à l’extérieur. Maryse arrive, accompagnée par Françoise, sa fille aînée. A 11 h, le minibus amenant la famille Nadle de Bruxelles arrive. J’accueille Jeannette, que je n’ai jamais vue, ainsi que les membres de sa famille et les invite à entrer. Là, je lui dis: Jeannette, dois-je vous présenter Maryse? Nous avons tous vécu un moment d’émotion intense en assistant à ces retrouvailles.

C’est au cours du repas, dans une atmosphère conviviale que Jeannette et Maryse se sont rappelé les moments qu’elles ont vécus ensemble, au cours de cette période empreinte de dangers et d’espérance. Voici le récit de notre témoin américaine. J’ai traduit et transcrit les propos de Jeannette à la première personne. Le texte encadré contient les commentaires relatifs à son témoignage.

Wilfred Burie

Mon père est arrivé en Belgique de Pologne (Lublin) en 1930. Il y laissa son épouse (ma mère) et ses deux enfants ma sœur Malka (Marie, en polonais) et mon frère Nathan qui avait 6 mois.

La ville polonaise de Lublin, en 1930 (Photo Wikipédia)

La Belgique fut choisie comme destination parce que des possibilités d’émigrer aux Etats-Unis y étaient plus favorables. La situation économique de l’époque ne permettait pas aux habitants du ghetto de vivre aisément et on n’y trouvait pas de perspectives d’une vie meilleure.

Il se trouvait une compagnie de navigation basée à Anvers qui opérait sur les Etats-Unis, et en particulier, vers New-York. Il s’agit de la Red Star Line. Cette compagnie belgo-américaine avait installé des bureaux de réservation de passages à bord un peu partout en Pologne. Pendant une période, il fut facile aux Polonais, et surtout, au Juifs de Pologne, de s’acheter les billets et de rejoindre le port d’Anvers par train afin d’émigrer vers les Amériques, où ils trouveraient de quoi se construire une vie nouvelle.

Mais après le crash boursier et la dépression économique de 1929, les USA établirent un quota très strict concernant l’immigration polonaise. Les bureaux de réservation fermèrent et la seule solution qui resta à ceux qui souhaitaient absolument partir, fut de rejoindre la Belgique par ses propres moyens et d’essayer de monter à bord d’un paquebot, sur place. Mais pour la plupart des candidats au voyage, ce fut impossible de partir vers les Etats-Unis, même depuis Anvers, il y avait de sévères restrictions concernant les émigrés vers les USA.

Mon grand-père, Nathan Fleishman, avait émigré aux Etats-Unis avec ses deux filles avant la Première Guerre Mondiale en laissant sa femme Malka et son fils David en Pologne. Il mourut avant la fin de la guerre 14/18 et son épouse le suivit de près, laissant son fils, âgé de dix ans orphelin, à Grubishew. Il est inutile de dire que la vie du jeune garçon fut un combat permanent pour survivre. Il vécut chez des cousins, puis chez des étrangers, bref, connut une vie difficile, en changeant régulièrement de foyer. C’est ainsi qu’il rencontra ma mère. Et ce n’est qu’après sept années d’une relation tumultueuse, car le père de la jeune fille n’approuvait pas de la voir fréquenter le jeune homme, qu’ils se marièrent, en ayant comme objectif de rejoindre la terre promise que symbolisaient pour eux les Etats-Unis.

Le couple décida de rejoindre la Belgique, première étape d’un voyage qui devait les mener à New-York. En arrivant dans le pays, ils durent se rendre à l’évidence qu’ils ne pourraient pas immédiatement monter sur un navire à destination des Amériques. Ils avaient déjà deux enfants, et la question de survie se posa rapidement. Il trouva des petits boulots, avant de se faire engager chez Fonson, un fabricant d’uniformes d’officiers de l’armée belge. Il confectionnait essentiellement des képis, sa spécialité.

Je naquis donc à Bruxelles le 10 octobre 1931. Aussi loin que je me souvienne, tous les souhaits et vœux émis dans notre demeure furent : « l’an prochain aux Etats-Unis ». La Belgique ne fut jamais considérée par mes parents comme un point de chute, mais comme une étape vers un monde meilleur.

Notre famille vécut les années 30 normalement, dans une paix et une sécurité relative, malgré les menaces toujours grandissantes venant d’Allemagne.

L'enseigne du tailleur militaire Auguste Fonson, où le papa de Jeannette fut embauché en arrivant en Belgique

Le 1er septembre 1939, les Allemands envahissent la Pologne. Commence alors la période trouble de mobilisation des armées des pays d’Europe et l’attente de la réaction allemande qui envahit la Belgique et la Hollande début mai 1940.

Aussi curieux que cela paraisse, les deux premières années d’occupation ne changea pas énormément notre rythme de vie, nous n’eûmes pas à souffrir de la présence des occupants durant ces deux premières années de guerre. Nous habitions alors un appartement sis dans le centre de Bruxelles. La plupart des dimanches sont l’occasion de recevoir chez nous des amis, ma mère préparait des pâtisseries et des gâteaux, dont sa spécialité qui consistait en un gâteau au fromage appelé « leker », que je n’ai jamais réussi à refaire.

Mon frère et ma sœur, ainsi que moi-même allons à l’école. Ma sœur avait commencé une formation dans une école de secrétariat, tandis que mon frère fréquentait l’athénée, en secondaire. J’étais moi-même en 5e primaire, dans la classe de Mme Buys. Nous n’avions pas de problème de langue, le français était notre première langue parlée.

La maison, rue de la caserne, où habitait la famille Bertman, en 1936, les parents Bertman-dessous, et en dessous, Nathan, jeannette et Malika (Photos J. Nadle)

En 1942, la situation change. A l’école, on sépare les élèves francophones des flamands. Je reste dans le groupe parlant français ; je n’ai jamais été capable de m’exprimer en néerlandais, et j’ai oublié les quelques mots que je connaissais dans cette langue.

En juin 1942, les jeunes gens et les jeunes filles, ainsi que les chefs de ménages de confession juive commencent à recevoir des papiers à remplir et à remettre aux autorités allemandes. Ces papiers reprennent les renseignements qui permettent de constituer des listes de « candidats » pour aller travailler dans des camps de travail. Ceux qui répondent à ces obligations auront la garantie que le reste de la famille sera protégée. Beaucoup de jeunes concernés ont ressenti cette mesure comme un signe d’honneur en protégeant la famille par leur travail.

La réaction de ma mère fut que personne de la famille ne devait se faire signaler. Jusqu’alors, nous n’avions pas été séparés, mais si cela devait être nécessaire, nous nous cacherions. Les rumeurs commençaient à planer, on avait une idée de ce qui était commis en Pologne, depuis l’invasion de 1939. Nous vivions dans une atmosphère d’incertitude qui nous rendait inquiets quant au futur.

En juin 1942, c’est la fin de l’année scolaire. Beaucoup de mes amis juifs partent travailler dans des camps, accompagnés de leurs parents. Le père ou le membre le plus âgé de la famille reçoit l’ordre de départ. Je pense que mon père a reçu la convocation et que ma mère s’est montrée inflexible : il n’a pas obéi aux ordres. En faisant cela, mon père nous a tous sauvés !

Mon père travaille alors comme artisan dans la maison qui fabrique les uniformes des officiers supérieurs de l’armée belge. Il avait eu l’honneur de confectionner un uniforme pour le Roi Léopold III et un article du journal « Le Soir » avait, à l’époque, mentionné ce fait. Mon père en était très fier et a gardé pendant des années cet article dans son portefeuille.

Un concurrent au patron de mon père, nommé Maurice Huyzinga, est un jour venu le voir. Il lui a proposé de travailler pour lui. En échange, mon père et ma mère seraient cachés dans son immeuble, sis au centre de Bruxelles. Il devrait faire des pièces d’uniformes militaires et des képis de policiers, de pompiers, et éventuellement des uniformes allemands. Huyzinga avait entrevu l’occasion de faire de l’argent en proposant son savoir-faire aux occupants. Il précise qu’il ne souhaite pas que les enfants restent avec leurs parents, cela risque de représenter un danger.

Le problème pour nous caser est résolu par une voisine qui fait du marché noir en revendant en ville des produits qu’elle est allée acheter dans les fermes de la région flamande aux alentours de la capitale. Elle trouve rapidement trois fermiers acceptant de cacher chacun un enfant juif. Ces hôtes courageux habitent dans le Pajottenland. Ainsi, mon frère, ma sœur et moi nous retrouvons séparés, au milieu de gens inconnus, dont nous ne comprenons pas la langue. Dans la première famille où je suis arrivée, il y avait un garçon de mon âge, qui me considéra directement comme une intruse, sur son territoire. Il ne fut pas aimable et il fallut me changer rapidement de lieu de cache. La fermière où je fus cachée ensuite, avait un frère vivant dans la ferme. Un jour, alors que je me trouvais seule avec lui, dans la cuisine, il m’a prise sur ses genoux et a commencé à me caresser. Heureusement que sa sœur est arrivée à ce moment, il n’a plus recommencé et j’ai appris à me méfier des hommes avec qui je me retrouvais seule. A posteriori, je peux me considérer chanceuse. J’étais une enfant naïve, mais très vite, je me suis rendue compte du sérieux de la situation. Madame « La Chance » m’a finalement accompagnée durant toutes ces années.

Grâce à son travail et également à son infinie sagesse, papa nous a sauvés à de multiples reprises. Par exemple, il confectionna pour les gendarmes des localités où nous nous trouvions, de nouveaux képis de la meilleure facture. Grâce à cela, lorsque les occupants décident de faire des rafles à la recherche des juifs, dans les fermes flamandes, les gendarmes alertent immédiatement les fermiers concernés. Ma sœur est la seule à savoir où se trouvent les parents. Ainsi, nous nous retrouvons, Nathan, mon frère et un autre garçon juif qui était caché avec lui, dans un train qui nous ramène à Bruxelles, où nous rejoignons les parents par nos propres moyens. En nous voyant débarquer, et sachant que nous sommes en danger permanent, Maurice et Lizette Huyzinga, les employeurs de Papa n’ont pas le cœur à refuser notre présence.

Nous sommes maintenant cinq à loger dans un grenier, sans eau courante, sans chauffage. Il y a une pièce qui sert à la fabrication des uniformes. Dans un coin, nous avons un réchaud à gaz qui nous sert à cuisiner. Pour dormir, les enfants restent dans le grenier, tandis que les parents descendent deux étages plus bas, où se trouve un réduit, où ils passent la nuit. Ils remontent discrètement chaque matin nous rejoindre. On peut imaginer le risque constant de rencontrer dans les escaliers des gens susceptibles de nous dénoncer aux Allemands. Les gens vivant dans l’immeuble ne sont pas, dans la majorité, pro-Allemands, mais ont une certaine appréhension des Juifs. Ne fusse que pour le danger que représente d’avoir des juifs vivant cachés dans la même habitation : Si la Gestapo nous découvre, ils risquent tous d’être exécutés. Nous représentons pour eux un fameux dilemme ! Mais la chance reste à nos côtés, elle ne nous a jamais lâché pendants toutes ces années de guerre. L’immeuble du boulevard Anspach, dans lequel nous résidons cachés, est occupé rez-de-chaussée et au 1er étage par une chapellerie, les propriétaires du magasin vivent au 2e ; ils sont manifestement contrariés par notre présence. Au 3e, vivent une dame qui enseigne le chant et le piano, sa mère et son fils qui se cachent pour éviter le S.T.O.

La locataire de l’appartement du 4e étage est une femme vivant seule, qui se prénomme Paula. Elle arrondit ses fins de mois en sous-louant une chambre à une prostituée qui vient régulièrement y passer la nuit accompagnée d’officiers allemands. Nous vivons et travaillons au-dessus du 4e. Après coup, j’imagine la crainte de mes parents sachant leurs enfants dormant au-dessus de la chambre où un officier Allemand pouvait être à tout moment alerté par un bruit et nous découvrir… Je me demande comment nous n’avons pas été pris, malgré les nombreux dangers qui nous menaçaient. Je me souviens d’un soir où Papa est descendu avec ses cheveux châtain clair et remonter le lendemain matin avec les cheveux blancs !

Donc, dès l’été 1942, nous campons dans la mansarde du boulevard Anspach. Mon frère Nathan et ma sœur Malika me servent tour à tour de professeur. Avant que nous soyons en guerre, ils avaient déjà fréquenté l’école secondaire. Ils m’inculquent donc des rudiments de latin, d’algèbre et d’autres matières qui vont compléter mon éducation classique. Nathan, lecteur avide de savoir, passe ses nuits à dévorer des livres à la lumière d’une chandelle. Maman est restée en relation avec mon institutrice de primaire, Mme Buys, qui lui fournit des cahiers et des cours susceptibles de parfaire mon éducation scolaire. On peut imaginer quel curriculum vitae je pouvais fournir à la fin de la guerre !

Mon oncle Marc, son épouse et leur petite fille sont cachés chez un fermier qu’on appelle communément « Mon Oncle ». C’est ce dernier qui fournit à Lizette Hyuzinga la nourriture dont nous avons besoin. Malika et Lizette sont devenues de grandes amies. Pour un petit dédommagement, Paula, la locataire du 4e, nous fournit aussi de quoi survivre ; elle autorise également Nathan à écouter Radio-Londres à sa TSF, contre un léger payement. Nathan revient de ses heures d’écoute avec des informations sur l’état du conflit, tant sur le front de l’ouest que de l’est. Il les rapporte sur une carte d’Europe qu’il a réussi à se procurer.

L’oncle Marc est membre de la Société d’Espéranto de Bruxelles, qui réunit un grand nombre de savants, scientifiques et intellectuels qui sont profondément impliqués dans les mouvements de Résistance. Cette association sera vitale pour nous.

Jeanne Rowart

Un jour, je deviens malade. On diagnostique une appendicite. Je dois me faire opérer d’urgence. Grâce aux relations entretenues par l’oncle Marc, je serai soignée dans une clinique catholique bruxelloise, où je subis l’opération avec succès. Durant la période post-opératoire, je reçois la visite d’un prêtre qui m’enseigne de quoi parfaire mon latin. Je reprends rapidement des forces, suffisamment, en tous cas pour pouvoir quitter la clinique. Encore grâce aux relations de l’oncle Marc, on me conduit à Rebecq, chez Madame Rowart.

Jeanne Rowart est une femme merveilleuse. Elle m’a ouvert l’esprit au monde de la musique et de la littérature. Elle est bonne, gentille, intelligente et belle.

Elle est mariée à Marcel Rowart, candidat notaire qui est aussi capitaine-commandant dans l’armée belge. Il a été fait prisonnier de guerre dès l’invasion allemande de la Belgique, en mai 1940 et se trouve à présent en captivité en Allemagne. Il est né à Rebecq, le 10 janvier 1903.

Jeanne est originaire de Saint-Gérard, un village de l'Entre-Sambre-et-Meuse en province de Namur. Elle occupe seule la grande bâtisse que dans le village, on appelle le « Château Rowart ».

Jeannette et Jeanne Rowart, l’été 1944 (Photo J. Nadle)

Elle est accompagnée de deux chiens terriers écossais qui veillent sur la propriété. Une petite ferme attenante au château contient des vaches, veaux, porcs, moutons, volailles de toutes sortes. Ce cheptel nous fournit les œufs et la viande et un potager les légumes dont nous avons besoin. Un fermier voisin vient aider aux travaux agricoles. J’apprends à faire du beurre et à entretenir le potager. Une nouvelle vie, fort différente de celle que j’ai vécue jusqu’à présent, en ville. J’ai vraiment été heureuse à Rebecq, chez Jeanne Rowart !

Jeanne possède un appartement à Bruxelles, où elle loge lorsqu’elle rend visite à sa sœur. Son appartement devient très rapidement une cache pour un soldat soviétique qui fuit la Gestapo. Cet homme reste caché, seul, sans pouvoir converser dans sa langue avec qui que ce soit. Il ne connaît que le russe. Il tombe en dépression sévère. C’est maman qui, en risquant gros, ira l’aider à surmonter sa dépression, elle dialogue avec le militaire, grâce au fait qu’elle parle polonais et un peu en russe. Il vivra la libération de Bruxelles le 3 septembre 1944 avec mes parents (une photo le montrant avec Papa et maman existe) il disparaitra sans laisser de traces. On pense qu’il s’est fondu dans la nature pour éviter un retour en URSS.

Jeanne Rowart avait suivi, dans sa jeunesse une formation d’infirmière. Cela l’aidera pendant la période de guerre à soigner les blessés qui se présentent chez elle. La maison est devenue un point de ralliement pour les Résistants se trouvant dans la zone de Tubize-Rebecq-Braine-le-Comte. On y apporte des armes, de l’essence, de la nourriture qu’il faut enterrer dans le jardin, et quelques temps plus tard, déterrer de nuit, à la lumière de la lune. Pour moi, jeune enfant, cela représente une aventure extraordinaire. Ce n’est que bien après, lorsque j’aurai grandi, que je comprendrai les risque énormes que Jeanne a pris pour aider ceux qui se trouvaient en danger.

Un jour, nous recevons deux aviateurs américains dont l’avion s’est écrasé dans le bois de la Houssière, à Hennuyères, à 5 km de Rebecq. Il s’agit des lieutenants-aviateurs Sanders et Wolcott de l’US Air Force. Ils restent quelques temps au château, dormant dans la serre, ce qui leur permettrait de s’échapper dans la nature en cas d’incursion allemande dans la propriété. Le jour, ils restent confinés dans une chambre à coucher, à l’étage. Un jour, nous sommes toutes les deux, jeanne et moi, à la cuisine, lorsque nous entendons une chasse d’eau fonctionner. Immédiatement, je suis montée voir les deux Américains pour leur signifier de ne plus tirer la chasse et de ne faire aucun bruit, si quelqu’un avait été là, il aurait su que nous n’étions pas seules. Personne dans les alentours ne doit connaître ni même deviner leur présence. Jeanne et moi préparons leurs repas et nettoyons directement leurs couverts et assiettes afin que personne ne puisse deviner qu’il y a d’autres gens que nous dans la maison.

Un dimanche, Jeanne invite les deux aviateurs américains à partager une tasse de thé et de la tarte dans la salle à manger. La bonne est absente, personne dans la propriété, nous sommes seuls ! Tout d’un coup, la sonnette de la porte d’entrée retentit ; des voisins ont sans doute décidé de nous rendre visite. Il y a un instant de confusion, les deux pilotes s'encourent à l’étage sans faire de bruit, Jeanne s’en va ouvrir la porte tandis que j’enlève en vitesse les couverts ayant servi au goûter et les planque dans le vaisselier se trouvant dans la pièce. Ensuite, je rejoins Jeanne dans le hall pour y saluer les visiteurs. A nouveau, je dresse une table de quatre tasses, sous-tasses, assiettes et couverts, nos hôtes inattendus sont deux. Pendant que l’on parle de choses et d’autres, j’aperçois avec horreur que des gouttes de liquide coulent du vaisselier par terre. Une tasse encore pleine a du se renverser lors du débarrassage de la table. Je ne sais si quelqu’un d’autre a vu l’écoulement, mais on n’en a en tous cas pas fait mention.

Nos deux aviateurs restent au château deux semaines. Ils en profitent pour m’inculquer des bases d’anglais : « répètes après moi le plus rapidement possible » aluminium, linoléum,… Les deux hommes (un vient d’Alabama, l’autre de la Nouvelle Orléans) sont amusants. Ils créent une réconfortante diversion en ces temps troubles. Quelques temps après qu’ils aient quitté Rebecq, nous apprendrons qu’ils ont rejoint l’Angleterre sans problèmes, sains et saufs.

Le lendemain du départ des deux pilotes, nous recevons la visite d’un officier allemand qui souhaite installer son quartier général ici. Jeanne lui a répondu qu’elle ne pouvait quitter les lieux, ayant en charge l’élevage et les cultures des champs d’alentours, son mari étant en captivité en Allemagne, etc., etc. Elle a usé de tant de persuasion que l’officier s’en est retourné et nous n’avons plus été dérangées.

La vie se déroule avec son train-train journalier, je vais ramasser les œufs au poulailler, cueillir les cerises et les pommes au verger en grimpant aux arbres. J’ai passé de bons moments à accomplir ces tâches. J’apprends aussi à lire et à écouter la musique, je fais ma première découverte de l’opéra avec Martha de Friedrich von Flotow.

Le 2d Lieutenant aviateur Sanders et une photo de son avion après le crash

En bas de page, voir l'article consacré à l'épopée belge d'Alfred Sanders

Souvent, la nuit, les Résistants arrivent pour cacher des armes ou du matériel, ou viennent en reprendre. La chance est toujours restée avec nous, nous n’avons jamais été inquiétées par les Allemands à ce sujet.

Un couple travaille à la ferme. La femme, Marie, fait la cuisine ainsi que la lessive, tandis que son mari est homme à tout faire. Le couple se cache ici, car l’homme est recherché pour ne pas avoir répondu au S.T.O. Lorsqu’il fut découvert qu’ils faisaient courir la rumeur qu’une enfant juive était cachée au château Rowart et que des membres de sa famille étaient hébergés dans le village voisin, ils furent immédiatement mis à la porte. La Résistance locale est mise au courant et les deux individus sont menacés de se taire sous peine de réaction immédiate et sévère. Ils ont dû avoir assez peur, car ils ne dirent plus rien à mon sujet.

Dans le village voisin, mais je ne me souviens pas de son nom, vivent Mon Oncle et Ma Tante, les personnes qui cache le frère de ma mère, Marc, sa femme Ida et leur fille Rolande. De temps en temps, je me rends chez eux les visiter, il me faut faire quelques kilomètres à pied pour cela.

Le 2 septembre 1944, un dimanche, je me rends de nouveau voir mon oncle et sa famille. En chemin, alors que je suis seule sur la route et que personne ne se trouve dans les champs, j’entends le vrombissement d’un moteur d’avion s’approchant de plus en plus. Je prends peur et rebrousse immédiatement chemin et cours pour rentrer à la maison. A part Jeanne, il n’y a personne dans la maison, le personnel est en congé dominical. Un peu après mon retour, nous entendons le bruit de chars qui passent devant le château. Nous montons à l’étage pour observer ce qui se passe, en espérant voir des tanks alliés. Une mitraillade retentit. Nous battons en retraite et fermons la fenêtre en nous apercevant en même temps qu’il s’agit de chars allemands. Nous descendons l’étage en vitesse pour nous protéger des balles, car des tirs se font dans notre direction. Je ne me rappelle plus tous les détails de ces instants, tant la situation m’a semblé chaotique, mais à un certain moment, quelqu’un frappe à la porte. Il s’agit d’un soldat allemand, il est blessé. Jeanne Rowart le fait entrer, lui administre les soins que son état réclame et lui donne de l’eau car il a soif. Je la regarde avec admiration et lui demande comment peut-elle aider cet homme, il est Allemand et son mari est prisonnier des siens. Jeanne me répond : « cet homme a besoin d’aide, je suis infirmière de la Croix-Rouge, c’est mon devoir de venir en aide à tous, quels qu’ils soient ». Le soldat, une fois remis sur pied, rejoint son véhicule et sa destinée.

Je n’ai jamais oublié ce que Jeanne Rowart a fait, ni ce qu’elle m’a dit. C’était une grande dame, une patriote. Elle a eu une grande influence sur moi. Je me souviendrai toujours d’elle, elle a une place spéciale dans mon cœur. Mon seul regret est de ne plus l’avoir vue après avoir quitté la Belgique.

Revenons au 2 septembre. Nous passons la nuit à la cave, d’où nous entendons des véhicules qui circulent sur la route et des bruits de tirs d’armes automatiques. A midi, le lendemain, il y a des véhicules britanniques dehors. A première vue, nous sommes libérés !

Le 4 septembre 1944, c’est certain, nous sommes complètement libres. L’oncle Marc, Tante Ida et ma cousine Rolande arrivent de leur cache et nous nous prenons en photos avec Jeanne Rowart et nos libérateurs. Le soir, nous observons le ciel rougeoyant en direction de Bruxelles. Je suis inquiète pour mes parents, ma sœur et mon frère.

Deux prisonniers allemands sont entre les deux véhicules, à l’entrée du château Rowart (Ph. J. Nadle)

Les premiers soldats alliés arrivent devant le château Rowart, le 4 septembre 1944

Deux véhicules des Irish Guards sont postés en sentinelle en haut du Maugras (Photo J. Nadle)

Le 4 septembre 1944, on peu enfin manifester sa joie d’être libre! Sur cette photo, de gauche à droite: l’oncle de Jeannette, Marc, jeannette, un soldat, Jeanne Rowart, un soldat, la tante de jeannette Ida, deux soldats et la cousine de jeannette, Rolande. Ils étaient cachés dans le village voisin, et sont venus à Rebecq dès qu’ils ont pu circuler en sécurité. (Photo: J. Nadle)

Septembre 1944: les parents de Jeannette posent avec Jeannette et le soldat russe qui resta caché dans l’appartement de Mme Rowart. Il disparut de la circulation peu après. Sur la photo de droite, la famille Bertman réunie: Malika, la maman, jeannette, Nathan, un ami et le papa. (Photos J. Nadle)

Je veux les revoir, j’ai besoin de les retrouver, je veux retourner à Bruxelles. Mais pour l’instant, il n’y a pas moyen de rejoindre la capitale, je suis triste et malheureuse à en pleurer… Grande joie, Nat, mon frère , arrive le lendemain. Il s’est débrouillé pour venir jusqu’à Rebecq en faisant de l’auto-stop. Il me confie que toute la famille va bien, que Bruxelles est en liesse. Bien que j’aime énormément Jeanne Rowart, j’ai envie de partir de suite rejoindre mes parents, il y a si longtemps que je ne les ai plus vus, ni serré dans les bras…

Rétrospectivement, je réalise que j’ai pu heurter Jeanne, mais j’espère qu’elle ne m’en voudra pas. Nous n’avions jamais abordé mon départ de Rebecq, une fois la libération survenue.

Nous sommes restées en contact jusqu’à mon départ aux Etats-Unis, en 1948. J’ai pu me rendre un jour, à Rebecq, après l’école et j’ai passé l’après-midi avec Jeanne et son mari, Marcel, qui est revenu de captivité, en mai 1945. Ils se sont intéressés à mes études, à ce que je deviens ; cela a été une joie de les retrouver réunis !

Jeannette et sa famille, le jour du départ aux USA, sur la quai du port d’Anvers (Photos J. Nadle)

Nous sommes en 2011, j’ai presque 80 ans. Je suis veuve depuis le mois d’août, mon mari, Sam, est décédé après 56 années de mariage. Il avait la maladie de Parkinson depuis sept ans. Il a subi de nombreuses interventions chirurgicales et des arrêts cardiaques depuis 1983. Il a combattu vaillamment la maladie.

Les années aux USA

Nous débarquons finalement au port de New-York, le jour du Thanksgiving 1948. Nous ne pouvons débarquer avant la fin des festivités du navire SS Vinkt. En attendant, nous contemplons la statue de la liberté, les illuminations de la ville, les phares des voitures circulant sur les ponts en nous disant qu’ici, nous avons l’espoir de vivre dans la paix et la liberté.

La famille de mon père qui est déjà installée depuis bien avant la guerre nous aide à trouver nos marques dans cet immense pays. Ses deux sœurs Nettie et Lena vivent ici avec leur famille. Nathan et moi-même allons chez notre tante Lena, à Somerville, dans le New-Jersey, où elle a une ferme. Nous entrons à l’école secondaire et y restons jusque Noël. Nous retournons à New-York, où nos parents sont restés avec tante Netie. La vie dans une petite ville comme Somerville ne nous attire pas beaucoup, nous nous sentons mieux à New-York et nous n’avons pas trouvé d’atomes crochus entre la famille de Lena et nous.

Les parents sont à Brooklyn où nous passons les fêtes de fin d’année. Tante Netie nous aide à trouver un appartement. Nous sommes tous pressés et excités à l’idée d’aller acheter les meubles et les fournitures en vue d’aménager dans notre « chez nous ».

Le propriétaire de l’appartement n’est pas un homme agréable et nous avons à appeler régulièrement la police pour régler les différends qui surviennent chaque fois que quelque chose tombe en panne dans l’appartement, ce qui rend maman très malheureuse. Papa trouve un emploi dans une fabrique d’uniformes comme confectionneur de képis. Il se syndique mais n’en tirera pas grand avantage au moment de sa retraite. Maman essaye de lancer une petite affaire de confection à la française, mais le commerce de démarre pas, ce qui ajoute à sa déception.

Le mur des Justes belges parmi les Nations, à Yad Vashem, Jérusalem

Jeannette Nadle est à Yad Vashem, le Mémorial de la Shoah, à Jérusalem, devant le mur où sont inscrits les noms des Belges qui ont apporté leur aide afin de sauver des Juif de la barbarie nazie. Elle pointe du doigt le nom de Jeanne Rowart, Rebecquoise Juste parmi les Nations. (Photo J. Nadle)

Ma sœur Malika a plus de chance : elle est engagée dans la filiale américaine de la firme d’import-export dans laquelle elle travaillait en Belgique. Sa connaissance du job et de la langue française ont été déterminantes pour son engagement. Nathan travaille en tant qu’employé chez Klein’s et suit des cours du soir à Brooklyn College. Il a l’intention de s’inscrire à Brooklyn Law School pour y apprendre le droit.

Nathan et Malika interviennent et contribuent financièrement pour une grande part dans la tenue du ménage. Je rentre à New Utrecht High School pour y poursuivre des études en chimie que j’enseignerai durant toute ma carrière en 1993.

Entretemps, en décembre 1954, je me marie à Sam Nadle que j’ai rencontré durant l’été 1952. Il est associé à son frère dans l’entreprise familiale de papier peint. L’affaire est florissante et il prend sa retraite en 1993. Nous avons deux enfants, Lucette et Alan. Ils fonderont également une famille et auront des enfants.

C’est à eux que j’ai voulu expliquer ce qui s’est passé en 1940-1945, et particulièrement à Rebecq, où j’ai eu la chance de rencontrer en Jeanne Rowart, une personne qui m’a appris ce qu’est la justice et l’amour des autres. Cette leçon de vie m’a amenée à introduire, en 1992, auprès du Mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem, la demande de reconnaissance de « Juste parmi les Nations » pour Jeanne Rowart. Ma demande a été acceptée, et dorénavant, mon amie de guerre a son nom gravé pour toujours sur le mur des Belges qui ont risqué leur vie pour sauver leurs prochains.

Le château Rowart, en 1984, lorsque Jeannette est revenue des USA revoir ces lieux

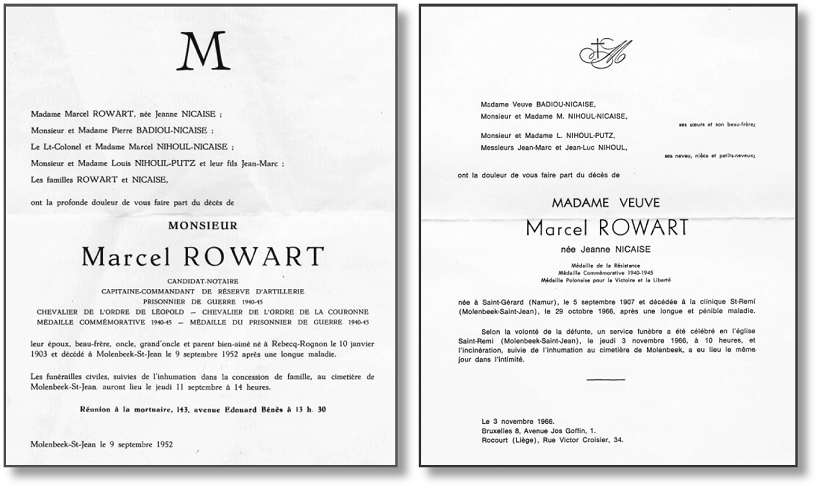

Les faire-part de décès de Marcel Rowart, né à Rebecq-Rognon, le 10 janvier 1903 et décédé à Molenbeek-st-Jean, le 9 septembre 1952 et de Jeanne Rowart, née Nicaise, née le 5 septembre 1907 à Saint-Gérard (Namur) et décédée le 3 novembre 1966 à Molenbeek-St-Jean. (Archives Rewisbique)

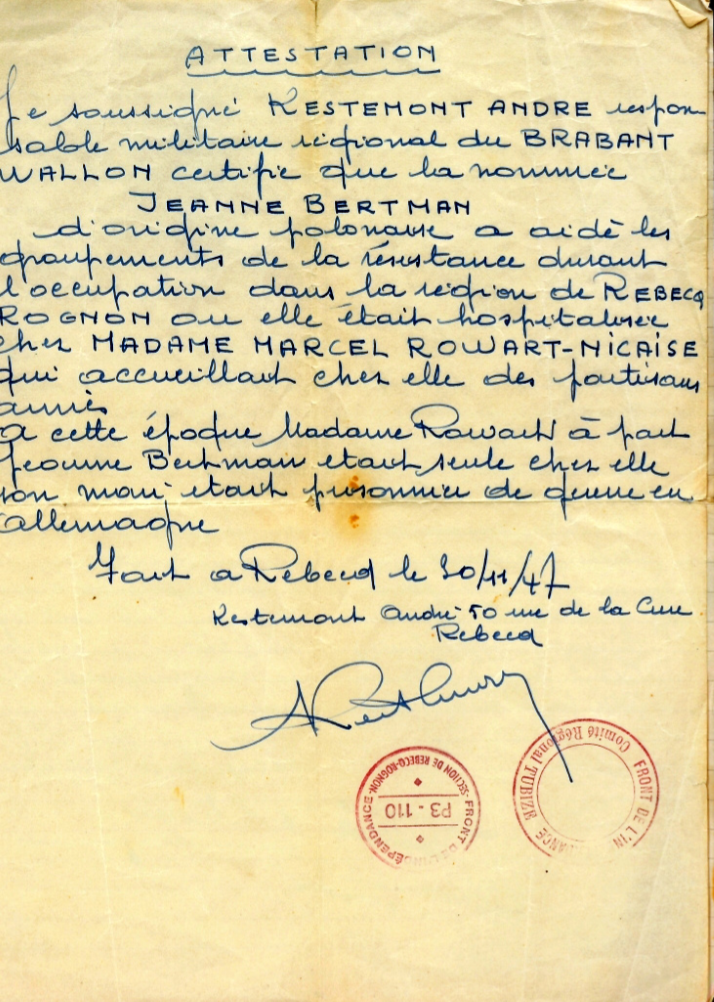

Voici l’attestation d’André Kestemont, chef du réseau des Partisans Armés de Rebecq et la région stipulant que Jeanne Rowart a été un élément actif de la Résistance pendant la guerre 1940-1945. Ci-dessous, les photos de M. et Mme Kestemont, chevilles ouvrières du réseau des P.A. dans la région rebecquoise.

Photo de Jeanne Rowart et Jeannette Bertman-Nadle, prise le 26 juillet 1944, à Enghien (Coll. J. Nadle)

Le 24 septembre 2016, tous ceux qui assistaient à ces retrouvailles entre Jeannette Nadle et Maryse Kestemont eurent une grande leçon d'Histoire et de Vie